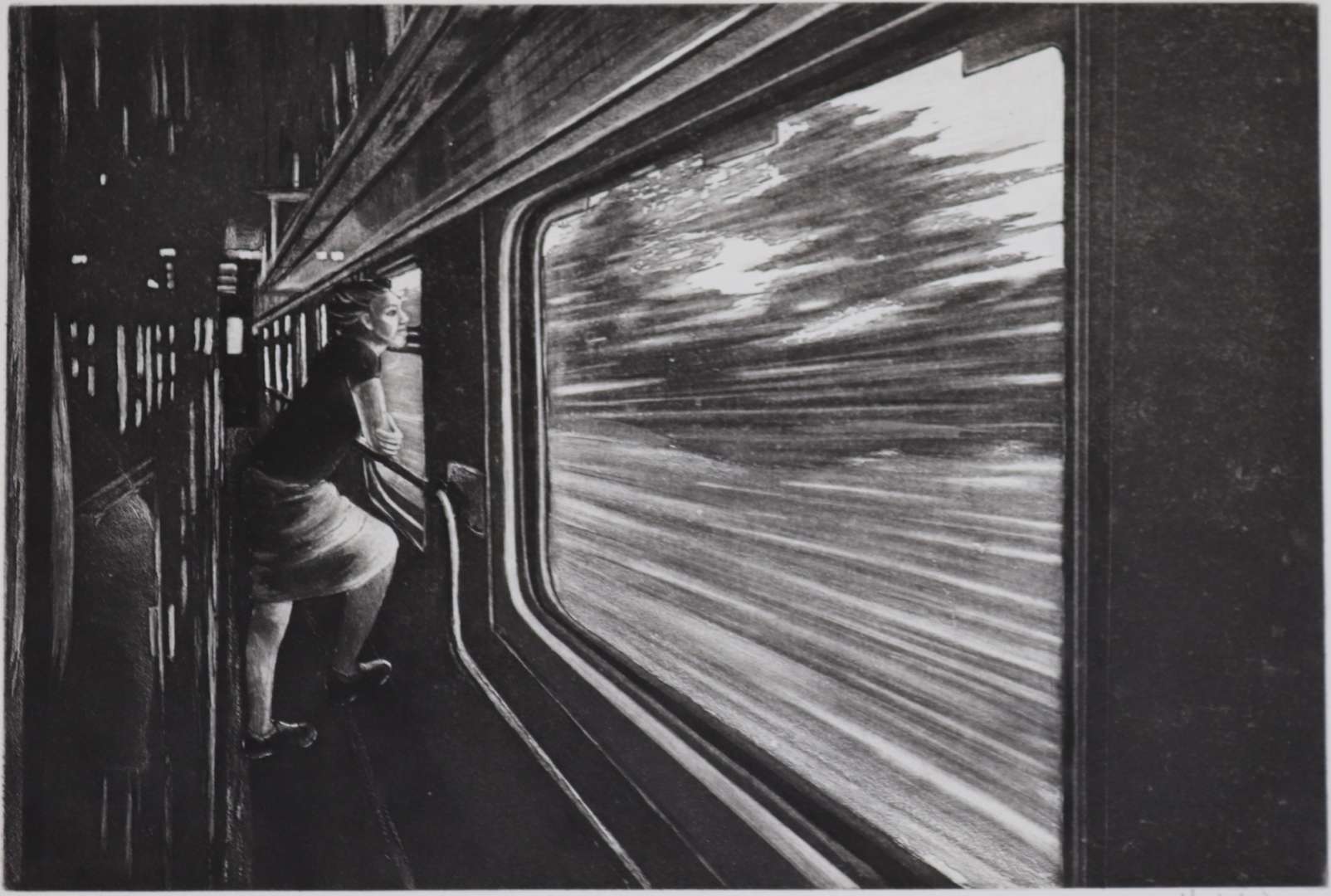

Les cicatrices du remembrement au pays de Lorient

Entre 1950 et 1975, le remembrement a bouleversé les paysages du pays de Lorient. Trois générations d’agriculteurs témoignent de cette transformation radicale qui a fait du Morbihan le département breton le plus remembré, et de ses conséquences durables.

Il y a quelques semaines, j’ai découvert Champs de bataille (éditions Delcourt, Revue dessinée) la bande dessinée d’Inès Léraud et Pierre Van Hove qui retrace l’histoire méconnue du remembrement agricole en Bretagne. Cette lecture m’a donné envie d’enquêter sur ce qui s’est passé dans notre région, le pays de Lorient, où cette révolution silencieuse a profondément transformé nos paysages. Pour comprendre l’ampleur du phénomène, j’ai d’abord contacté Léandre Mandard, doctorant à Sciences-Po Paris et conseiller historique de cette BD. Ses recherches révèlent une réalité saisissante :

« Le Morbihan, c’est le département breton le plus remembré, trois quarts des terres agricoles ont été redessinées. »

Cette politique d’aménagement trouve ses racines dans une loi de Vichy du 19 mars 1941, « en pleine collaboration », précise l’historien. « Il y avait une dimension très technocratique, beaucoup de projets de modernisation agricole ont été lancés à ce moment-là. » L’objectif était clair : « Organiser, à l’échelle d’une commune, un échange obligatoire des parcelles, pour les agrandir et les regrouper autour des exploitations. » Une transformation dictée par la mécanisation : « Il s’agissait surtout de les agrandir pour les adapter à l’arrivée des tracteurs et des matériels agricoles motorisés. » Le processus s’est déployé méthodiquement. « On a remembré d’abord le bassin parisien, les grandes zones céréalières, plus stratégiques et où il n’y avait pas de bocage, c’était donc plus facile. » Le remembrement débute en Bretagne, de manière massive, à partir des années 60 et jusqu’en 1975. C’est la « période de la table rase ». L’île de Groix détient un triste record : « C’est quasiment le premier remembrement de la région », m’explique Léandre Mandard. « Le parcellaire y était très morcelé, avec de nombreux murets en pierre. » À Guidel, le processus a commencé encore plus tôt.

Eugène Le Guerroué, 70 ans, ancien producteur de cidre à Kermabo, était très jeune. « J’étais tout gamin quand ça s’est passé par chez nous, je me souviens juste de gros tas de souches un peu partout. Guidel, je crois que c’était une des premières communes à remembrer. » Cette précocité s’explique par une planification centralisée : « Il y avait un comité d’aménagement foncier national qui se réunissait à Paris, dans lequel il y avait des ingénieurs, des représentants agricoles, principalement de la FNSA, qui définissait les priorités, selon la taille moyenne des fermes et la densité de la population agricole », rappelle Léandre Mandard. La transformation a été radicale. Eugène Le Guerroué se souvient d’être entouré de beaucoup plus de talus. « Sur un hectare, il y avait quatre à cinq parcelles. Aujourd’hui, ce sont des plaines d’un seul tenant, sans un arbre », observe-t-il. Dans son verger, à Kermabo, il a dû planter des haies, pour protéger les pommiers. Sa fille, Maud Le Guerroué, a fait de même. Le contraste est saisissant à Ploemeur : la commune n’a pas été remembrée.

David Le Floc’h, 48 ans, agriculteur avec 110 hectares et une soixantaine de vaches laitières, incarne cette troisième génération d’après remembrement à Guidel. Ses parcelles font désormais « de 2 à 13 hectares ». Au volant de sa moissonneuse-batteuse, il m’explique que l’évolution du paysage a été dictée par l’évolution du matériel : « Avec nos engins, maintenant, on est obligé d’avoir des parcelles assez grandes, sinon c’est trop compliqué. » Le contraste avec les communes non remembrées reste frappant.

Mais cette révolution agricole a eu un coût social considérable. Les recherches de Léandre Mandard révèlent que « les gens qui s’opposaient au remembrement constituaient la frange la plus subalterne de la sociologie paysanne. Il y avait beaucoup de couples de tous les âges, qui tenaient de petites fermes. Chacun travaillait de son côté. Ce sont des petits paysans que la politique agricole et le syndicat majoritaire ont voulu mettre dehors », insiste-t-il.

Cette politique s’est accompagnée de la mise en place de l’indemnité viagère de départ (IVD) pour inciter les agriculteurs de plus de 60 ans, puis de 55 ans, à céder leurs terres à des plus jeunes.

Les conséquences sociales perdurent : « Il y a eu énormément de conflits déjà entre les gens à l’époque, parfois très forts, où il y a des familles qui ont été… qui se sont brouillées, déchirées. Et cela continue encore, parfois, dans certaines communes. »

Paradoxalement, alors que le bocage a été systématiquement détruit, une prise de conscience environnementale émerge. David Le Floc’h participe ainsi à sa reconstitution : « J’ai refait 500 mètres linéaires de talus avec le soutien de Breizh Bocage. Pour la biodiversité, c’est intéressant. » La démarche demeure toutefois compliquée, parce qu’il faut être propriétaire du terrain. Or sur les 110 hectares de sa ferme, il n’en possède qu’une vingtaine.

Eugène Le Guerroué, lui a replanté des haies, « indispensables pour se protéger du vent. » Sa fille a fait de même. Une démarche qui illustre les nouveaux enjeux climatiques : « Avec le changement de climat où la pluviométrie est hyper abondante par moment et rapide et intense, c’est vrai qu’il faudra trouver des solutions. »

Entre les grandes plaines ouvertes de Guidel et les tentatives de reconstitution bocagère, l’héritage de cette révolution agricole interroge. Comment les agriculteurs d’aujourd’hui peuvent-ils réconcilier les impératifs de productivité avec l’urgence environnementale ? Cette question traverse, dans le pays de Lorient, toutes les générations, des anciens qui ont vécu la « table rase », aux jeunes qui replantent des haies.

RAPHAËL BALDOS

La rubrique « En transition » est entre les mains de Raphaël Baldos, journaliste membre de l’ONG d’enquêtes journalistiques en Bretagne splann!

Un choix fait conjointement avec la Biocoop Les 7 épis, qui parraine la rubrique, dans l’intention d’aller voir un peu plus loin.

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE THÉMATIQUE